Herbstversammlung 2025 - Bäume und Bienen: spannende Einblicke in ein unbekanntes Ökosystem

7. November 2025 im Gemeindesaal Niederweningen:

Der Gemeindesaal füllte sich ab 1900 Uhr mit den zahlreichen Teilnehmenden. Nebst Imkerinnen und Imker durften wir

zahlreiche Interessierte aus der Forstwirtschaft sowie von Naturschutzvereinen zu

unseren Gästen zählen. Während dem Apéro informierten Stefan Egli (Zurzach) und Maria

Corpataux (Basel) an ihrem

eigens vorbereiteten Stand über die Asiatische Hornisse. Gemeinsam

mit Klaus Wastl, der als Drohnenpilot Nester aus

der Luft aufspürt, erklärten sie das aktuelle Vorgehen zur Früherkennung und

Nestlokalisation. Das Team beantwortete zahlreiche Fragen und machte auf die

Bedeutung schneller Meldungen durch die Bevölkerung aufmerksam.

Referentin: Bigna Zellweger - Tenna (GR)

Bigna Zellweger lebt mit ihrer Familie im Bergdorf Tenna im

ursprünglichen Safiental (GR). Sie ist Zoologin, Imkerin mit eidg. Fachausweis und Naturvermittlerin.

Sie widmet sich seit vielen Jahren der Welt der Bienen und deren

natürlichen Lebensräumen. Besonders fasziniert sie das

Zusammenspiel von Bäumen und Bienen im Ökosystem Wald,

dem ursprünglichen Lebensraum der Honigbienen, das sie in

ihrem aktuellen Projekt erforscht und erlebbar macht.

Begrüssung, aktuelle Informationen aus dem Verein

Nach der offiziellen Begrüssung, der Vorstellung von Maria Corpataux,

Stefan Egli, Klaus Wastl und Bigna Zellweger durch unseren Präsidenten Gregor

Stüdli informierte Othmar Frey

(Vizepräsident) über den Honigertrag

2025 im Bezirk Dielsdorf, dem Kanton Zürich sowie schweizweit auf Basis der jährlichen Umfragen. Der durchschnittliche Honigertrag im Vereinsgebiet liegt bei 31 kg pro Volk, was deutlich höher war im Vergleich zum kantonalen und schweizweiten Durchschnittsertrag.

Der Honig ist ein kostbares Gut, jedoch leider wird er oft verfälscht in den Handel gebracht. Der Nachweis solcher Verfälschungen ist im Labor sehr schwierig, was auch der Beitrag von SRF Kassensturz aufdeckte.

Umso mehr ist es wichtig, beim Kauf von Honig auf gute Qualität und den Kauf direkt bei der örtlichen Imkerin oder Imker zu bevorzugen. Das Goldsiegel ist ein zusätzlicher Hinweis für regelmässig geprüfte Imkereien.

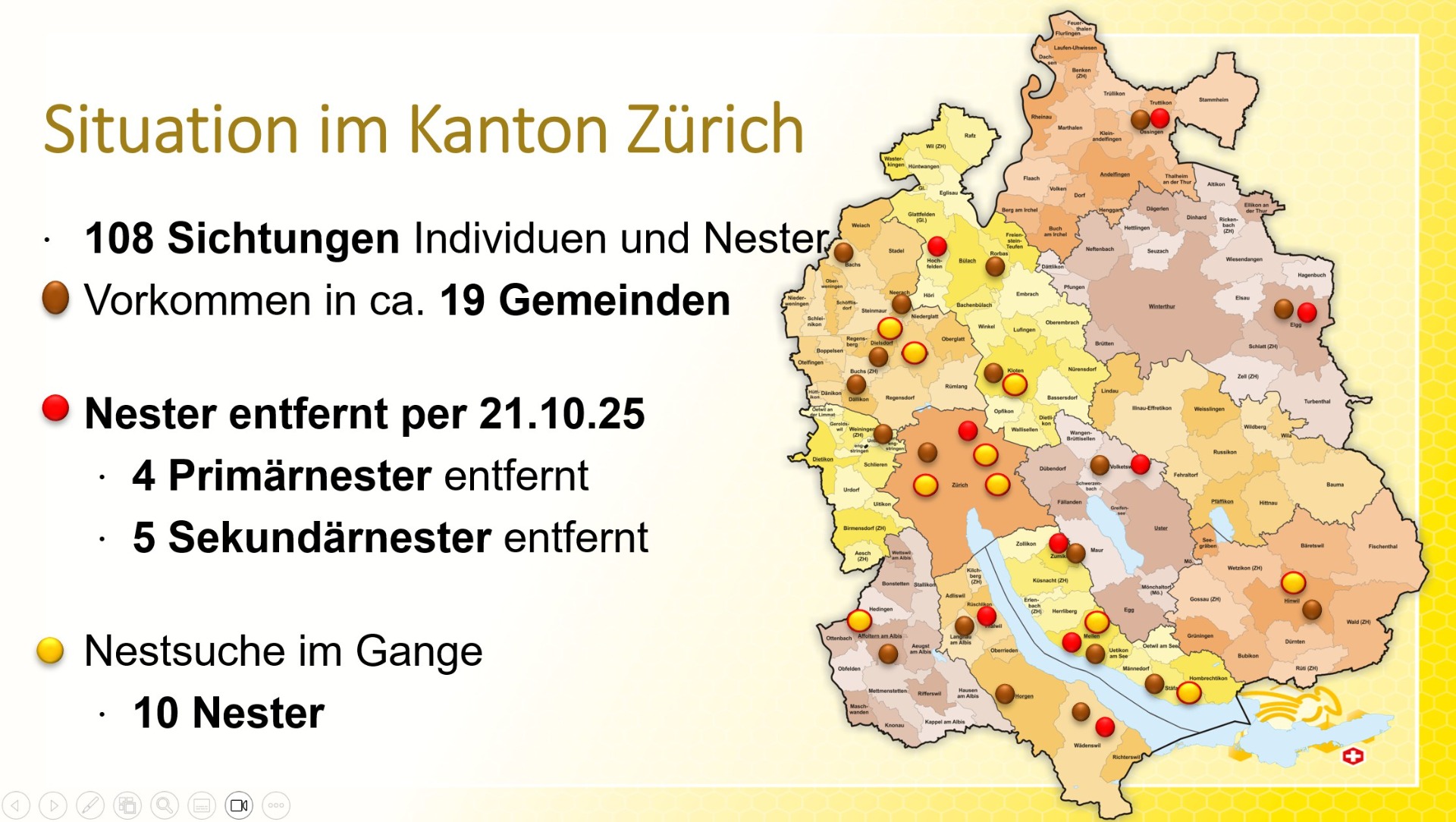

Zudem zeigt Othmar auf, in welchen Gemeinden bereits Asiatische Hornissen gesichtet wurden und wie viele Nester im Kanton Zürich im laufenden Jahr entfernt werden konnten.

Referat: Bäume und Bienen: spannende Einblicke in ein unbekanntes Ökosystem

Die Referentin Bigna Zellweger führte

fachlich fundiert und sehr anschaulich durch die vielfältigen Beziehungen

zwischen wild lebenden Honigbienen und Wäldern. Ihr Vortrag gliederte sich in den folgenden Schwerpunkte:

- Bedeutung alter Bäume und Waldstrukturen

- Einfluss des Mikroklimas im Wald auf Bienenvölker

- Herausforderungen bei wildlebenden Bienen und deren Überwinterung

- Zeidlerei

- Zusammenarbeit mit Fortswirtschaft und Naturschutz

Bedeutung alter und höhlenreicher

Bäume

Ein zentraler Teil ihres Vortrags widmete sich der

Frage, wie stark Bienenpopulationen von alten Baumbeständen abhängig sind.

Alte, hohle Bäume bieten nicht nur Nest- und Rückzugsräume für

wildlebende Bienenvölker, sondern sind gleichzeitig essenziell für

zahlreiche weitere Arten: Spechte, Kleinsäuger, Fledermäuse, Ameisen,

verschiedene Insekten und Mikroorganismen.

Bigna betonte, dass die moderne Waldpflege häufig "zu sauber" ist. Alte, morsche oder mehrstämmige Bäume werden vielerorts frühzeitig entfernt, obwohl gerade diese Strukturen ein Schlüssel zur Biodiversität sind. Sie plädierte für einen bewussteren Umgang mit Alt- und Totholz und zeigte Beispiele aus Regionen, die den Habitatwert solcher Bäume inzwischen gezielt fördern.

Wald als Schutzraum für Bienen

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Mikroklima

im Wald. Der Wald wirkt als Puffer gegenüber Wetterextremen:

- kühlere Temperaturen im Sommer

- geringere Windeinwirkung

- stabilere Feuchtigkeit

- deutlich gedämpfte Kältespitzen im Winter

Diese Ausgeglichenheit wirkt sich positiv auf

die Energieeffizienz von Bienenvölkern aus. Völker im Wald

benötigen weniger Futter für die Klimaregulierung, sind wechselnden Wetterlagen

weniger ausgesetzt und profitieren von einem vielfältigeren Pollenangebot.

Bigna stellte Daten vor, die zeigen, dass Bienen im

Wald besonders von Baumarten wie Linde, Ahorn und Kirsche

profitieren, während offene Agrarlandschaften oft einseitige oder

unzuverlässige Trachten bieten.

Wildlebende Bienenvölker und

genetische Anpassung

Ein drittes Kernthema war die Frage, wie gut

wildlebende Bienenvölker in Mitteleuropa ohne menschliche Unterstützung

zurechtkommen. Bigna verwies auf Forschungsresultate aus der Schweiz und

Deutschland, nach denen viele wild lebende Völker den Winter nicht

überstehen, hauptsächlich aufgrund von mangelndem Nahrungsvorrat im ersten

Jahr (Bienen verwenden viel Energie beim Wabenbau, welche benötigt wäre für das

Eintragen von Futter), fehlenden Baumhöhlen und ungünstigen

Landschaftsstrukturen.

Diskutiert wurde die Frage, ob es sinnvoll wäre, Völker zu identifizieren, die eine besondere Winterresistenz aufweisen, und diese gezielt zu fördern. Bigna betonte, dass diese Forschung erst am Anfang steht und langfristig wichtige Erkenntnisse zur genetischen Anpassungsfähigkeit und Resilienz von Bienenvölkern liefern könnte.

Zeidlerei

Ein weiterer Punkt ihres Referats betraf

die Zeidlerei, also die

traditionelle Bewirtschaftung von Bienennestern in natürlichen Baumhöhlen.

Bigna erklärte, dass solche Zeidlerbäume seit Jahrhunderten Teil der

mitteleuropäischen Waldkultur waren und bis heute eine besondere ökologische

Bedeutung haben. Baumhöhlen bieten ideale Nistplätze für wildlebende

Bienenvölker und tragen wesentlich zur Erhaltung stabiler Waldökosysteme bei.

Sie stellte dar, dass das Mikroklima in Baumhöhlen den Bienen hilft, Energie zu

sparen und im Winter bessere Überlebenschancen zu haben. Anhand ihrer

persönlichen Erfahrungen mit der Zeidlerei kann Bigna hautnah aufzeigen wie

selten geeignete Höhlenbäume geworden sind , weshalb es sinnvoll ist das Thema

Zeidlerei zunehmend in Forschung und Naturschutz aufzunehmen.

Zusammenarbeit mit Forst und

Naturschutz

Abschliessend hob Bigna hervor, wie wichtig die

Zusammenarbeit zwischen

- Imkerschaft,

- Forstverwaltungen,

- Naturschutzorganisationen und der Forschung sei.

Nur wenn Waldstrukturen, Biodiversitätsförderflächen

und imkerliche Praxis zusammenspielen, lassen sich langfristig robuste

Bedingungen für Honig- und Wildbienen schaffen.

In der anschliessenden Fragerunde diskutierten die Teilnehmenden mit der

Referentin über Waldpflege, Neststandorte, Biodiversitätsförderung und die

Zusammenarbeit mit Forst- und Naturschutzfachstellen. Zahlreiche Fragen zu Waldpflege, Hohlbäumen und genetischer Vielfalt zeigten das grosse Interesse der Anwesenden.

Zum Abschluss dankt Gregor Stüdli allen Helfern für die

Organisation und die Arbeit, die zu diesem Anlass beigetragen haben.

Ein besonderer Dank gilt der Gemeinde Niederweningen für die Bereitstellung des Saals und den Apéro.